Eine von den Tierversuchsgegnern lancierte Kampagne versucht Tierversuche in der EU zu verbieten. Wissen diese wirklich, was sie tun? Das hätte nicht nur für die Forschung katastrophale Konsequenzen. Es würde auch Menschenleben kosten. Ein Plädoyer zum Gegensteuern. Von MARTIN BLEIF

Der Hintergrund

Ukraine, China, Klimakrise, Inflation – wozu da ein Text über Tierversuche? Wen interessiert das eher randständige Thema, außer Wissenschaftler und die organisierte Gegnerschaft? Der Anlass ist ein bisher wenig beachtetes Bürgeransinnen an die EU-Kommission und das EU-Parlament. Die Bürgerinitiative „Save cruelty-free cosmetic – Für den Schutz kosmetischer Mittel ohne Tierquälerei und ein Europa ohne Tierversuche“ [1] hatte bis zum 31.08.2022 gut 1,2 Millionen Unterschriften gesammelt und damit das nötige Quorum von 1 Million erreicht. Nun muss die EU-Kommission reagieren und sich mit dem Ansinnen beschäftigen. Die Forderungen der Initiative sind weitreichend: Sie verlangt nichts weniger als einen Fahrplan zur Abschaffung aller Tierversuche in der EU noch „vor Ende der laufenden Legislaturperiode“. Die Forderungen sind durchaus ernst zu nehmen. Im Gegensatz zu früheren Kampagnen verfügt die jetzige Initiative über ein beträchtliches Budget von knapp 2,2 Millionen Euro. Woher kommt das viele Geld? Etwa ein Drittel des Budgets (rund 716.000 Euro) wurde von der Tierschutzorganisation PETA beigesteuert. Weitere 26 % setzen sich aus Beiträgen von diversen internationalen Tierschutz- und Tierversuchsgegner-Organisationen zusammen.Erstaunlicherweise gibt es aber auch andere Player: Mehr als 26 % des Geldes (rund 570.000 Euro) stammt vom britischen Verbrauchsgüterkonzern Unilever, zu dem die Marke DOVE gehört. Weitere 15 % stammen von der Kosmetikfirma „The Body Shop“ (rund 310.000 Euro). [2] Honi soit qui mal y pense.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Ich bin ein Anhänger der Demokratie, an geeigneter Stelle durchaus auch ihrer basisdemokratischen Elemente. Und ich habe ein herzliches und emotionales Verhältnis zu Tieren – nicht nur zu meinem gemütlichen und verschmusten Kater Sam. Aber wenn Menschen zu komplexen Fragen Entscheidungen treffen, ohne „im Thema“ zu sein, und wenn „das Thema“ gleichzeitig so sehr geeignet ist – unter Umgehung der Großhirnrinde – direkt an unsere gefühligen Bäuche zu appellieren, dann besteht die Gefahr, dass am Ende aus Plebiszit blanker Populismus wird – mit fatalen Folgen. Tatsächlich ist das Thema Tierversuche ziemlich komplex. Ohne eine gewisse Kenntnis der Geschichte der Medizin sowie der Biologie und ohne ein Grundverständnis für die Methodik der Forschung kann es nicht beurteilt werden. Mein Zutrauen zu den Kenntnissen der EU-Bevölkerung (und einiger ihrer Volksvertreter) zu den genannten Themen hat nun aber durch eine unlängst publizierte Umfrage der EU zum Thema Gentechnik einen herben Dämpfer erlitten: Immerhin antworteten knapp zwei Drittel der Erwachsenen der europäischen Union auf die Frage, ob natürliche Tomaten Gene enthalten würden, mit einem klaren Nein! [3] Zwei Drittel der Bevölkerung fehlen damit offensichtlich die grundlegendsten Kenntnisse in Biologie.

In der Medizin gibt es die wichtige Errungenschaft des sogenannten „informed consent“ (zu Deutsch etwa „informierte Einwilligung“): Bevor ein Patient behandelt werden darf, muss er hinreichend über die Art der Behandlung, ihre Ziele, ihre Chancen und Risiken informiert worden sein. Was innerhalb der Medizin recht ist, sollte nur billig sei, wenn Menschen über das Schicksal der medizinischen Forschung in Europa entscheiden. Denn ein generelles EU-weites Verbot von Tierversuchen hätte ohne Zweifel massive Risiken und Nebenwirkungen.

Information tut Not, denn die Kampagnen der organisierten Tierversuchsgegner, spielen fast alle mit gezinkten Karten – ob mutwillig oder aus Ahnungslosigkeit – das sei dahingestellt.

Strenggenommen sind mit dem Für und Wider von Tierversuchen zwei Fragen verbunden, die sinnvollerweise getrennt und nacheinander beantwortet werden müssen.

Die erste Frage lautet: Sind Tierversuche nützlich und notwendig oder sind sie überflüssig? (Wenn sie überflüssig sind, dann brauchen wir nicht weiter zu diskutieren und sollten sie besser heute als morgen abschaffen)[4].

Wenn wir aber anerkennen, dass der Verzicht auf Tierversuche die Forschung und die Entwicklung der Medizin substantiell behindert, dann müssen wir uns einem ethischen Dilemma stellen. Diese zweite Frage muss dann lauten: Sind Tierversuche nach Prinzip der Verhältnismäßigkeit legitim und ethisch gerechtfertigt oder müssen sie ohne Wenn und Aber verboten werden, auch wenn das Menschenleben kostet? Die erste Frage kann nur die Biologie und die Medizin beantworten. Die zweite Frage beinhaltet ein ethisches Problem, das eine Gesellschaft im Diskurs lösen muss.

Wir müssen ehrlich sein. Leider kenne ich keine Tierschutzorganisation, die gegen Tierversuche trommelt, aber eingesteht, dass dieses ethische Dilemma überhaupt besteht. Stattdessen kommunizieren alle organisierten Kampagnen immer wieder dieselben Mythen, um dem Publikum einzureden, der Verzicht wäre zum Nulltarif zu haben. Die Argumentation der kategorischen Gegner von Tierversuchen ist ebenso schlicht wie falsch. Sie “erledigen“ die erste Frage, indem sie einfach behaupten: „Die moderne biologische und medizinische Forschung ist nicht auf Tierversuche angewiesen.“ [5] In diesem Kontext ziehen sich drei fundamentale Irrtümer wie ein roter Faden durch die unselige Debatte und diese Irrtümer möchte ich im Folgenden korrigieren:

Irrtum Nummer Eins: Tierversuche in der Grundlagenforschung sind „zweckfreie Neugierforschung“

„In der Grundlagenforschung geht es per Definition um die Vermehrung des Wissens, um das Streben des Menschen nach Erkenntnis. Anwendbare Ergebnisse sind nicht das erste Ziel. Ihr Zweck ist also nicht die Heilung und Behandlung von Krankheiten, sondern die Forschung selbst. Diese zweckfreie Neugierforschung macht inzwischen etwa die Hälfte aller Tierversuche aus. Um den Selbstzweck in der Öffentlichkeit zu verschleiern, wird zur Rechtfertigung oft die Heilung kranker Menschen in Aussicht gestellt. Die Forschungsergebnisse würden irgendwann in ferner Zukunft einmal Menschen helfen. Doch solche Behauptungen können leicht erfunden werden, denn niemand kontrolliert sie.“ („Ärzte gegen Tierversuche“) [6]

Wenn ich so etwas lese, dann muss ich jedes Mal tief durchschnaufen. Die Ignoranz, die meine „Kollegen“[7] hier gegenüber den Wurzeln ihres eigenen Fachs und der Methodik und Geschichte der Forschung an den Tag legen, ist atemberaubend. Diese Ignoranz ist so fundamental, dass ich beim Irrtum Nummer Eins ein wenig ausholen muss:

Als die Mutter meines Schwiegervaters an einem kühlen und zugigen Frühlingstag des Jahres 2016 zu Grabe getragen wurde, kam der Pfarrer bei der Trauerrede ins Stocken. Es ging um die Familie. Meine Schwieger-Großmutter hatte das gesegnete Alter von 96 Jahren erreicht und alle Geschwister waren vor ihr gestorben: Und jetzt wusste niemand unter den Anwesen inklusive des Pfarrers mehr genau, wie viele es wirklich gewesen waren. Die Angaben schwankten zwischen elf und zwölf Brüdern und Schwestern.

Heute sind zwölf Geschwister etwas Außerordentliches, eine Zahl, die keiner so schnell vergisst. Im Jahr 1900 war dem nicht so: Auch meine beiden Großmütter, geboren 1896 und 1897, waren alt geworden. Auch sie hatten viele (neun respektive elf) Geschwister. Allein, von den Geschwistern habe ich die wenigsten kennengelernt. Die Mehrzahl hat das Erwachsenenalter nicht erreicht. Nicht etwa, dass auf meiner Familie ein besonderer Fluch gelastet hätte. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 1900 im Deutschland, damals technologisch und medizinisch eines der am höchsten entwickelten Länder der Welt,[8] lag nur bei knapp über 40 Jahren. Das waren kaum 10 Jahre mehr als in der Jungsteinzeit, 12.000 Jahre früher. Heute ist die Lebenserwartung doppelt so hoch. Diese erfreuliche Entwicklung hat sicher mehrere Gründe. Einer davon ist die spektakuläre Entwicklung des Wissens in der Biologie und der Medizin im Laufe der letzten 120 Jahre.

Und der Beitrag der Grundlagenforschung an dieser Entwicklung ist essentiell, eben – im wahrsten Sinne des Wortes – grundlegend!

Es geht in diesem Abschnitt um zweierlei. Erstens ist klarzumachen, warum die Grundlagenforschung – von Ausnahmen abgesehen – eine notwendige Voraussetzung für angewandte Forschung ist. Und zweitens soll deutlich werden, warum Tierversuche in der Grundlagenforschung des 20. Jahrhunderts eine ganz zentrale Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Zwei Fragen, zwei Beispiele:

Das erste Beispiel dreht sich um die Suche nach dem „Geheimnis der Geheimnisse“ der Biologie, dem Geheimnis der Entstehung der Arten, ein biologische Grundfrage par exellence.[9] Charles Darwin glaubte mit dem Buch, das er im Jahr 1859 der Öffentlichkeit vorgelegt hatte, dieses Geheimnis zumindest in Grundzügen enträtselt zu haben.[10] Das berühmteste Werk der Biologie ist Grundlagenforschung „as its best“. Aber die Lösung war nicht vollständig. Was Darwin fehlte, war eine schlüssige Theorie der Vererbung. Den ersten fehlenden Teil des Puzzles lieferte schon wenige Jahre später der damals kaum bekannte Mönch und Naturforscher Gregor Mendel mit seinen Forschungen zur Vererbung verschiedener Merkmale von Erbsen.[11] Mendel macht unzählige Kreuzungsexperimente, und fand, dass Erbinformation in Form kleiner, diskreter Pakete weitergegeben werden. Auch Mendels Arbeit war natürlich „Grundlagenforschung pur“. Ihm ging es nicht um Erbsen, ihm ging es um grundlegende Gesetze der Vererbung, die für alle gelten, für Erbsen, Mäuse und für Menschen. Die Erbsen waren Mendels experimentelles Model.

Hier ist eine kurze Zwischenbemerkung nötig:

Wer über die Methodik der Forschung redet, muss verstehen, was ein experimentelles Modell ist: Viele biologische Phänomene können wir nicht direkt beim Menschen untersuchen. Aus ethischen, sehr oft aber vor allem aus praktischen Gründen. Experimente mit Menschen sind oft auch gar nicht nötig. Und sie wären sogar kontraproduktiv, nämlich immer dann, wenn es um die Aufklärung universeller biologischer Phänomene geht, die bei allen oder vielen Tierarten ähnlich organisiert sind. Die Vererbungsgesetze sind so ein universelles Phänomen. Daher waren in diesem Fall selbst Erbsen ein geeignetes Modell für uns Menschen. Mendel hätte die ‚Mendelschen Regeln‘ übrigens nie entdeckt, hätte er Kreuzungsexperimente mit Menschen gemacht.[12] Trotzdem gelten sie natürlich auch für uns.

Mit Hilfe von Modellorganismen können wir, wenn sie intelligent gewählt sind, allgemeinere Fragen beantworten, die weit über den Modellorganismus hinausgehen. Das übrigens ist eine direkte Konsequenz aus der Evolutionstheorie (Grundlagenforschung!): Wir sind graduelle Weiterentwicklungen von Lebewesen, die vor vielen hundert Millionen Jahre existiert haben. Eine ganze Reihe wichtiger grundlegender Funktionsprinzipien aller Lebewesen sind so essentiell, dass sie alle Veränderungen überdauert haben. So ist der genetische Code universell. Es gibt ihn seit drei Milliarden Jahren. Es sind immer und in jedem Lebewesen die drei gleichen DNA-Buchstaben, die für eine bestimmte Aminosäure codieren. Die Grundstruktur der DNA, die berühmte „Doppelhelix“, und die Grundprinzipien der Übersetzung biologischer Information von der DNA über die RNA in Proteine sind universell, egal ob wir Menschen oder Regenwürmer untersuchen. Vieles, was wir über die grundlegende Bedeutung des programmierten Zelltods wissen, verdanken wir Experimenten mit dem winzigen Fadenwurm c. elegans. Von keinem Tier haben wir mehr über die Anordnung unserer Gene gelernt, als von der kleinen Fruchtfliege Drosophila. Bei anderen Phänomenen brauchen wir Modellsysteme mit Tieren, die uns näher verwandt sind. Ein Immunsystem, was dem unseren hinreichend ähnlich ist, entstand erst mit der Evolution der Säugetiere. Wesentliche Erkenntnisse über die Funktion des menschlichen Immunsystems stammen daher aus Arbeiten mit Mäusen. Dank der Ratten wissen wir inzwischen ziemlich gut über die Neurobiologie des menschliches Geruchssystems Bescheid. Übertragbarkeit ist also immer eine Frage des Tiermodells und der Art des Rätsels, das wir mit Hilfe des Modells lösen wollen. Die überwiegende Mehrzahl aller Nobelpreise, die seit dem Jahr 1900 im Fach Biologie/Medizin vergeben wurden, beruhen direkt oder indirekt auf Tierversuchen. Seit 1985 wurde kein Preis mehr vergeben, der nichts mit Tierversuchen zu tun hatte![13]

Schon der erste Nobelpreis für Medizin aus dem Jahr 1900 für Emil von Behring, vergeben für die Entwicklung der Serumtherapie, basierte auf Tierversuchen. Die Serumtherapie fand aber binnen weniger Jahre auch den Weg in die Klinik und rettete zigtausenden Kindern das Leben, die vorherig elend an der Diptherie erstickt waren.[14] Robert Kochs Entdeckungen zur Übertragung der Tuberkulose beruhen auf Tierversuchen, genau wie Entwicklung des Penicillins durch Flemming, Chain und Florey. Oder die Etablierung der Herzkathedermethode, die im Jahr 1956 mit dem Nobelpreis geadelt wurde. Alle diese Beispiele fanden auf kurzem Weg in die medizinische Anwerbung.

Tierversuchen verdanken wir aber auch ganz grundlegende Einsichten in die Biologie, etwa in die Organisation und Funktion unserer Gene (Morgan, Nirenberg, Roberts, Sharp), die Mechanismen der Entwicklung eines Embryos (Spemann, Wieschaus, Nüsslein-Vollhardt) oder die Funktionsweise des Immunsystems (Ehrlich, Metschnikow, Benacerraf, Köhler, Milstein, Zinkernagel). Diese Arbeiten lieferten echtes Grundlagen-Wissen, was dann indirekt gewaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Medizin genommen hat.

Das Tierversuche für Grundlagenforschung in der Biologie und der Medizin essentiell waren (und sind) steht also völlig außer Frage !

Nun aber zurück zu unseren Beispielen und zum Geheimnis der Vererbung: Gregor Mendel hatte herausgefunden, dass es so etwas wie vererbbare „Elemente“ geben muss, die unsere körperlichen Merkmale bestimmen. Nur wusste lange niemand, wo diese lokalisiert sind und wie sie funktionieren. Versuche mit Seeigeln (Tiermodell!) von Theorie Boveri legten nahe, das diese “Elemente“ auf den Chromosomen im Zellkern liegen. Aber erst Oswald Avery hat dann im Jahr 1944 (auch mit Hilfe von Tierversuchen) herausgefunden, dass die Nukleinsäuren im Zellkern das Material sind, aus dem die „Elemente der Vererbung“ – unsere Gene – bestehen. Neun Jahre später haben dann Francis Crick, Maurice Wilkins und James Watson, die Struktur der DNA entschlüsselt und damit den Weg zum Verständnis der Funktion der Gene geebnet. Knapp 20 Jahr später, Mitte der 70er Jahre, waren die wesentlichen Aspekte der Funktionsweise von Genen verstanden. Salopp formuliert: DNA macht RNA macht Proteine! Bis in die 70er Jahre war das alles reinste und klarste Grundlagenforschung – scheinbar meilenweit weg vom Krankenbett. Dass wir heute wissen, was Gene sind, wie sie funktionieren, auf welche Weise sie Körper, Identität und Verhalten beeinflussen, das sind Dinge, die wir dieser Forschung verdanken. Man kann das für wichtig halten oder auch nicht.

In unserem Kontext ist entscheidend, dass nur 15 Jahre später, seit Mitte der 80er Jahre, die Genetik aus der Medizin nicht mehr wegzudenken ist! Genetik ist nicht nur die Grundlage für die Diagnose erblicher Erkrankungen. Ohne Genetik würden wir die Krebserkrankungen nicht einmal im Ansatz verstehen! Die genetische Diagnostik von Tumorerkrankungen ist inzwischen die Basis für die Auswahl zielgerichteter Therapien. Es gibt kein Feld der Medizin von der Augen- bis zur Zahnheilkunde, in dem die Genetik keine Rolle spielen würde. Und nicht nur das. Die Gen-Technologie eröffnet mit Hilfe sogenannter rekombinanter DNA die Möglichkeit eine ganze neuen Kategorie von Medikamenten herzustellen, Medikamente, die bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts undenkbar waren.

Und mit diesen Medikamenten kommen wir jetzt zum zweiten Beispiel. Es zeigt, dass der Weg von der Grundlagenforschung zur Therapie noch viel kürzer und geradliniger sein kann:

Es war zur Mittagszeit irgendwann im Mai des Jahres 1994. Ich war damals PJ-Student an der Kinderklinik der Universität Tübingen. Die Stationsärzte waren schon in die Kantine entschwunden und ich sollte mich noch um einen Neuzugang kümmern. Als ich in das Untersuchungszimmer der Station kam, lag dort ein blasser, schläfriger, schmaler, ausgetrockneter zwölfjähriger Junge, der kaum noch die Augen aufmachen konnte. Die ratlose Mutter vermutete einen Blaseninfekt, da der Junge in letzter Zeit oft zur Toilette gemusst hatte. Dem Jungen ging es ganz offensichtlich schlecht. Ich legte ihm einen Zugang und nahm Blut- und Urinproben ab. Weil mich die Neugier trieb und ich nicht auf die Werte aus dem Labor warten wollte, tauchte ich einen Teststreifen in die Reste des Urins im Becher. Spätestens als sich dieser rasch tief dunkel verfärbte, war auch dem blutigen Anfänger klar, was los war. Das Kind hatte die Zuckerkrankheit und war von einem diabetischen Koma nicht mehr weit entfernt. Wenige Minuten später stand der zuständige Oberarzt, ein erfahrener Diabetologe, im Zimmer und nach ein paar Stunden, sehr viel Flüssigkeit und etlichen Einheiten Insulin war der Junge wieder ziemlich munter. 75 Jahre früher wäre die Geschichte tödlich ausgegangen. Auch die damaligen Ärzte hätten die Diagnose Typ 1 Diabetes schnell gestellt. Dann wäre ihnen aber nichts anderes übrig geblieben, als sich mit der Mutter ans Bett zu setzen und dem Kind beim Sterben zuzusehen. Juvenile Diabetes[15] war bis zum 11. Januar des Jahres 1922 nicht nur eine unheilbare, sondern oft auch eine ziemlich rasch zum Tode führende Krankheit.

Diabetes ist seit der Antike bekannt, aber bis ins Jahr 1889 wusste niemand in welchem Teil des Körpers die Krankheit entsteht. Es gab unterschiedliche Mutmaßungen. Viele favorisierten eine Nierenerkrankung, bis Oscar Minkowski und Joseph von Mering die Probe aufs Exempel machten. Sie narkotisierten einen Hund und entfernten seine Bauchspeicheldrüse. Als das Tier aus Narkose erwachte und sich erholte, mussten die beiden feststellen, dass der Hund tatsächlich eine Zucker-Erkrankung entwickelte. Es war dieser Tierversuch, der einer 2.000 Jahre währenden Diskussion über den Entstehungsort der Krankheit ein Ende machte. Doch damit war die Krankheit nur eingegrenzt, ihre Entstehung und Genese weder geklärt, noch eine Therapie in Sicht. Physiologen wie Edgar Sharpey vermuteten, dass eine einzelne chemische Substanz, die in der Bauchspeicheldrüse produziert würde, für die Kontrolle der Zuckerhaushalts verantwortlich ist. Im Jahr 1869 hatte Paul Langerhans Schnitte von Bauchspeicheldrüsen unter dem Mikroskop beobachtet und festgestellt, dass in der Drüse seltsame Zellinseln zu finden sind. (Grundlagenforschung!). Sharpey vermutete die Quelle der ominösen zuckerregulierende Substanz in diesen Inseln. Aber vorschnelle Versuche, Diabeteskranke mit Extrakten aus der Bauchspeicheldrüse zu behandeln, blieben erfolglos. 33 Jahre nach der wegweisenden Operation von Minkowski und von Mering wollten Frederick Grant Banting und Charles H. Best endlich der „Inselzell-Hypothese“ auf dem Grund gehen. Nach Monaten mühevoller Arbeit im Labor gelang ihnen die Isolierung eines wirksamen Extrakts aus den Bauchspeicheldrüsen tierischer Feten. Sie nannten den Stoff zunächst „Isletin“. Im Juli 1921 wagten sie es und wiederholten dann den Tierversuch von Mering und Minkowskis, dieses Mal aber mit einer entscheidenden Modifikation. Wieder entfernten sie die Bauchspeicheldrüse eines Hundes. Jetzt folgt der zweite Schritt. Analog zu den Vorversuchen stellten sie aus den zerkleinerten Langerhans’schen Inseln der Hunde-Drüse einen Extrakt her, mit dem sie den diabetischen Hund behandelten. Tatsächlich gelang es ihnen, dessen Blutzuckerspiegel signifikant wieder abzusenken. Das Tier wurde zunehmend muntererer und Banting und Best überschritten damit die Schwelle von der Grundlagen- zur anwendungsbezogenen Forschung:

Das geschah gerade rechtzeitig für einen kleinen Jungen namens Theodore Ryder. Theodore war fünf Jahre alt und wog nur noch 12,5 Kg, als er ins Toronto General Hospital aufgenommen wurde. Er war auch schon in einem nahezu komatösen Zustand und weder die Ärzte noch die Eltern gaben einen Pfifferling auf sein Leben. Zu seinem Glück startete im Juli 1922 die weltweit erste Insulin-Therapie eines Diabetikers: Theodores Blutzuckerspiegel fiel schon in der ersten Stunden dramatisch. Bald konnte er aufstehen. Und ein paar Wochen später wurde er nach Hause entlassen, munter, auch wenn er lebenslang von weiteren Injektionen abhängig blieb. Theodore schrieb später an Banting: „Lieber Doktor Banting, ich wünschte, Sie könnten mich jetzt sehen. Ich bin ein kräftiger Junge und fühle mich prächtig. Ich kann auf Bäume klettern. Margaret würde Sie auch gerne sehen. Alles Liebe, Teddy Ryder.“ Theodore starb im Jahr 1993 nach 71 Jahren Diabetes-Therapie ohne nennenswerte diabetesbedingte Komplikationen im Alter von 76 Jahren.

Schon ein Jahr später wurden Frederick Banting und James MacLeod für ihrer Arbeit mit dem Nobelpreis in der Kategorie Physiologie und Medizin ausgezeichnet. Ungewöhnlich schnell. Offensichtlich hatte auch das Nobelpreis-Komitee die große Tragweite ihrer Experimente erkannt. Millionen Menschen mit Diabetes Typ 1 verdanken seither der Insulin-Therapie ein einigermaßen normales Leben.

Ich habe diese Geschichte nicht nur erzählt, weil sie zeigt, dass der Weg von der Grundlagenforschung ans Krankenbett auch kurz und gerade sein kann. Ohne Grundlagenforschung keine Insulinbehandlung. Die Geschichte hat aber noch einen weiteren bedenkenswerten Aspekt. Bis in die 1980er Jahre war es unmöglich, Insulin synthetisch herzustellen. Man musste das lebensrettende Medikament aus der Bauchspeicheldrüse von Rindern oder Schweine isolieren. (An dieser Stelle kann ich mir eine Frage an radikale Tierschützer nicht verkneifen: Hätten Sie die Rinder und Schweine geopfert, um mit Insulin behandeln zu können – oder lieber die Diabetiker?).

Jetzt kommt die Wendung: Ohne die Grundlagenforschung zur DNA von Oswald Avery, Watson und Crick, ohne die Grundlagenforschung zur Entschlüsselung des genetischen Codes, ohne die Grundlagenforschung von Fred Sanger, die uns ermöglicht hat DNA zu „lesen“ und ohne die Grundlagenforschung von Paul Berg und Herbert Boyer zur Technik des Klonierens rekombinanter DNA, die es erlaubt fremde DNA in Zellen einzuführen und dort entsprechende Eiweiße zu produzieren, müssten wir auch heute noch unzählige Rinder und Schweine töten, um Diabetiker mit Insulin zu versorgen!

Es kam zum Glück anders: Im Jahr 1982, nur 30 Jahre nach der Entdeckung der Doppelhelix, meldete die Firma Genentech ihr erstes Patent zur Herstellung von Humaninsulin auf gentechnischer Basis an. Es war übrigens auch diese Technik (aus der Grundlagenforschung) die nur weniger Jahre später Menschen mit der Bluterkrankheit aus einem furchtbaren Dilemma befreite. Blutern fehlt ein gerinnungsförderndes Eiweiß im Blut, was dazu führt, dass sie spontan lebensbedrohliche Blutungen entwickeln. Bis in die zweite Hälfe der 1980er Jahre mussten Bluter mit Präparaten behandelt werden, die aus gepooltem menschlichem Blut gewonnen wurden. Etwas anderes gab es nicht. Blutpoolpräparate waren aber in dieser Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem HIV-Virus verseucht. Bevor gentechnisch hergestellte Faktor VIII-Präparate zur Verfügung standen, hieß die Alternative für viele Bluter nur: Jetzt an der Blutung oder später an AIDS sterben!

So viel zum Thema „zweckfreie Neugierforschung“! Vieleicht kommen selbst die Kollegen von den „Ärzten gegen Tierversuche“ an dieser Stelle ins Grübeln und überdenken ihre Geringschätzung der Grundlagenforschung. Denn merke: Grundlagenforschung rettet auch Tierleben![16]

Grundlagenforschung ist wichtig. Und Tiermodelle sind für die Grundlagenforschung wichtig. Wenn wir verstehen, wie der Körper funktioniert und wie Krankheiten funktionieren, dann können wir aus diesem Wissen Kapital schlagen und Technologien zu Behandlung entwickeln, die ebenfalls funktionieren. Eine Grundvoraussetzung ist das Verständnis für die normalen Funktionen des Körpers.

Kommen wir also zu Irrtum Nummer Zwei:

Irrtum Nummer Zwei: Ergebnisse auf Tierversuchen sind nicht auf Menschen übertragbar („Das Tier ist kein geeignetes „Modell“ für den Menschen“) [17]

Auf der Homepage der Tierschutzorganisation PETA lesen wir: „Das erschreckende Ergebnis einer Studie von 2018 lautet, dass nur 3,4 Prozent der onkologischen Medikamente, also der Präparate gegen Krebs, eine Zulassung zur Anwendung am Menschen erhielten und das, obwohl sie in Tierversuchen erfolgreich und sicher waren.“ [18]

Dasselbe in Grün aus der Feder der „Ärzte-gegen-Tierversuche“: „Die wissenschaftliche Faktenlage ist deutlich: Bis zu 95 % aller Medikamente, die sich im Tierexperiment als wirksam erwiesen haben, scheitern, wenn sie erstmals am Menschen erprobt werden (Klinische Phase 1-3).“ [19]

Auf den ersten, unbedarften Blick mögen diese Zahlen vielleicht erschreckend wirken. Aber jeder, der auch nur ein Fünkchen Ahnung hat, wie Medikamente entwickelt werden, merkt sofort, wie unwissend oder wie demagogisch solche Argumente sind. Die Entwicklung von Medikamenten ist ein langsamer, steiniger Prozess! In der Krebsmedizin geht man von mindestens 10 Jahren Entwicklungszeit aus. Und die Kosten belaufen sich mittlerweile auf mehr als eine Milliarde Euro. Soviel Zeit und Geld sind notwendig, bis aus einer Idee ein neues Medikament wird.[20]

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, warum die rationale Entwicklung einer erfolgreichen, neuen Therapie auf Grundlagenforschung angewiesen ist. Man beginnt mit Experimenten, um zu verstehen, wie ein gesunder Körper funktioniert. Dann folgen Experimente, um den Mechanismus der Entstehung einer Krankheit zu entschlüsseln. Das Verständnis dieser „Pathogenese“ ist dann die Voraussetzung für Konzepte aus denen eine Behandlungsansatz entstehen könnte. Bis zu dieser Stelle: Grundlagenforschung.

In der Medizin gibt es aber keine Garantie dafür, dass ein schönes Konzept, was am Reißbrett erdacht wird, in der Praxis auch funktioniert. Die Hindernisse auf dem Weg zu einem tauglichen Medikament oder Therapiekonzept sind vielfältig. Damit komme ich zu der zweiten Kategorie von Tierversuchen. Das sind diejenigen Experimente, die gemacht werden, um herausfinden, ob eine schöne Idee, ein Medikament, oder eine andere Art von Therapieverfahren in der Praxis auch tatsächlich funktioniert.

In diesem Zusammenhang werden oft unzählige Kandidaten, die zum Beispiel aufgrund biochemischer Kriterien ausgewählt wurden, in geeigneten Zellkulturen auf ihre Wirkung getestet. Von manchmal über 10.000 Substanzen, die in dieser ersten präklinischen Phase erprobt werden, schaffen es vielleicht 100 bis in den Tierversuch. Der Rest landet auf dem großen Müllhaufen der Wissenschaftsgeschichte. Auch im Tierversuch geht es zunächst um Wirksamkeit (Krebszellen, die vereinzelt in Kulturen schwimmen, verhalten sich oft ganz anders als Zellen, die solide Tumore in Tieren wie Mäusen bilden). Daneben rückt aber immer stärker auch die Untersuchung der Verträglichkeit der Substanzen in den Fokus. Was hilft schon das beste Krebsmedikament, wenn sich bei der Behandlung des Patienten seine Leber auflöst? Neben der Organverträglichkeit geht es im Tierversuch auch um Dinge wie die Verteilungskinetik, die erreichbaren Gewebekonzentrationen und um die Wege, die ein Körper finden muss, um das Medikament wieder loszuwerden. All das lässt sich (momentan) nur in lebenden Organismen (meist Mäusen) untersuchen.

Naturgemäß bleiben natürlich auch hier wieder Kandidaten auf der Strecke. Merke: Was in der Zellkultur wirkt, muss nicht im Tiermodell wirken, und was im Tiermodell wirkt, ist noch lange kein geeignetes Medikament für Menschen. So stimmt es zwar, wenn die PETA-Aktivisten schreiben, dass „nur 3,4 Prozent der onkologischen Medikamente, die im Tierversuch „erfolgreich“ waren, am Ende eine Zulassung zur Anwendung am Menschen erhielten.“ Das ist aber keineswegs ein Argument gegen Tierversuche.[21] Es zeigt nur, dass die Entwicklung von Medikamenten ein schwieriges Geschäft ist.

Selbst wenn Tierversuche mit Medikamenten eins zu eins auf den Menschen übertragbar wären (was sie nicht sind und was niemand je behauptet hat), müssten die klinischen Studien am Menschen nach erfolgreichen Tierversuchen vor einer Zulassung beim Menschen noch weitere Fragen klären: Zunächst muss in sogenannten Phase I-Studien an wenigen gesunden oder an kranken Patienten ohne etablierte Alternativen die Dosis ermittelt werden, die den optimalen Kompromiss zwischen Wirkung und Nebenwirkung darstellt. Auch hier bleiben wieder Kandidaten auf der Strecke, wenn kein akzeptabler Kompromiss gefunden werden kann. In Phase II-Studien mit einigen Dutzend Patienten müssen die übrig geblieben Kandidaten dann zeigen, ob sie geeignet sind, mit der ermittelten Dosierung im Patienten eine ausreichende Wirkung zu erzielen. Erst dann folgen große Phase-III Studien, die das potenzielle Medikament an hunderten von Patienten im Vergleich zu Placebos oder aber in Konkurrenz zu einer bereits etablierten Therapie testen. Es kann als durchaus sein, dass ein Kandidat wirkt, aber am Ende durchfällt, weil er der bisherigen Standardbehandlung nicht überlegen ist. Es kann auch sein, dass die Phase III-Studie zwar ein Fehlschlag ist und dem Medikament die Zulassung verweigert wird, eine nachträgliche Untersuchung aber zeigt, dass das Medikament bei einer bestimmten Untergruppe der Patienten (z.B. mit speziellen genetischen Veränderungen im Tumor) doch wirksam ist und weitere Studien dann zur Zulassung für ein anders definiertes Patientenkollektiv führen.[22]

Zellkulturversuche und Tierversuche treffen eine Vorauswahl. Alles was dabei durchfällt, können wir getrost ad actalegen. Der Rest sind Chancen, nicht mehr, nicht weniger. Aber diese Vorauswahl ist notwendig, denn sie reduziert die Zahl der potentiellen Kandidaten von vielen Tausenden auf ein vielleicht zwei bis drei Dutzend. Das ist nicht nur aus ethischen, sondern auch aus praktischen Gründen notwendig. Kontrollierte randomisierte Phase III-Studien, der Königsweg zum Wirkungsnachweis und zur Zulassung, dauern Jahre und kosten Millionen von Euro. Es ist unmöglich, hier blind all das zu testen, was in der Zellkultur vielleicht den Schimmer einer Wirkung zeigt.

Diese Form der Medikamentenentwicklung ist etwa Neues. Sie ist ein Kind der Medizin des 20. Jahrhunderts. Sie ist – wie betont – mühsam, und Rückschläge sind vorprogrammiert. Es gibt für diesen Prozess aber weder eine gangbare Abkürzung, noch eine vernünftige Alternative.

Der französische Dichter Voltaire schrieb im 18. Jahrhundert: „Ärzte geben Medikamente, von denen sie wenig wissen, in Menschenleiber, von denen sie noch weniger wissen, zur Behandlung von Krankheiten, von denen sie überhaupt nicht wissen.“ [23] Leider hatte Voltaire damals vollkommen recht. Arzneimittelbehandlung war von Hippokrates bis Voltaire und noch bis an die Schwelle ins 20. Jahrhundert fast ausschließlich „Schütt und Guck – Medizin“. Kein Wunder, dass von den unzähligen „Medikamenten“ aus den Arzneybüchern des 16. oder 17. Jahrhundert praktisch nichts übriggeblieben ist. Dort waren fast alle Unappetitlichkeiten dieser Welt zu finden: Gifte wie Arsen und Quecksilber oder gar Rabenkot und getrocknete Fledermausflügel.

Erst im 19. Jahrhundert begann die Chemie überhaupt eindeutig definierte Arzneistoffe zu isolieren und zu produzieren. Ihre Zahl blieb aber bis ins die erste Hälfe des 20. Jahrhunderts überschaubar: 1805 Morphium, dann 1820 Koffein, 1828 Nikotin, 1831 Atropin, 1832 Codein, 1831 Chloroform, 1853 Acetylsalicylsäure, 1863 Barbitursäure und 1893 Aminophenazon. Man mach sich klar: Von Hippokrates bis ins Jahr 1800 gab es kein einziges chemisch klar definiertesArzneimittel, dann ganze neun Substanzen in fast 100 Jahren.[24] Im Jahr 2022 waren dann in Deutschland 49.700 verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente zugelassen![25]

Liebe Kollegen von den „Ärzten gegen Tierversuche“: Genau umgekehrt wird ein Schuh draus: Es gibt heute kein einziges zugelassenes Medikament in der Onkologie, bei dessen Entwicklung keine Tierversuche zum Einsatz kamen (Das gilt übrigens für fast alle anderen Medikamente, die der Medizin heute zur Verfügung stehen).

Bereits im letzten Abschnitt wurde erläutert, das Übertragbarkeit etwas ist, was man nicht losgelöst vom Kontext eines konkreten Models und einer konkreten Fragestellung beurteilen kann. In der Grundlagenforschung gilt: Je basaler der physiologische Mechanismus ist, der untersucht werden soll, desto breiter ist die potenzielle Übertragbarkeit.

Ich hoffe in diesem Abschnitt klar gemacht zu haben, dass sich die Frage der Übertragbarkeit im Zusammenhang mit der Entwicklung von Medikamenten vor allem auf qualitative Effekte wie Wirkung und Nebenwirkungen einer Substanz bezieht, wobei in der Regel gilt: Substanzen, die im Tierversuch wirkungslos oder zu toxisch sind, scheiden vor der klinischen Prüfung am Patienten aus. Umgekehrt ist auch nachvollziehbar, dass eine ganze Reihe der Substanzen, die sich im Tiermodell bewährt haben, auf dem Weg bis zur Zulassung als Medikament noch auf der Strecke bleiben.

Wenn Tierversuchsgegner nun argumentieren, dass Tierversuche nutzlos oder gar gefährlich seien, weil trotz Tierversuchen immer wieder Nebenwirkungen auftreten und in sehr seltenen Fällen sogar Medikamente wieder von Markt genommen werden müssen, dann ist das in etwa so intelligent wie die Behauptung, dass Sicherheitsgurte gefährlich seien, weil auch Menschen, die angeschnallt Auto fahren, ab und zu tödlich verunglücken.

Tierversuche in der Medikamentenentwicklung sind wichtig, weil sie die Zahl der potenziellen Kandidaten eingrenzen und weil sie Risiken minimieren – nicht beseitigen. Es gibt in der Medizin keine wirksame Therapie, die völlig ohne Risiken und Nebenwirkungen ist. Selbst wer eine Tablette Aspirin gegen seine Kopfschmerzen einnimmt, geht damit ein minimales, aber reales Risiko ein, eine Hirnblutung zu erleiden. Therapien machen Sinn, wenn ihr potenzieller Nutzen die Risken übersteigt. Die ärztliche Kunst besteht darin, die Behandlungsstrategie auszuwählen, die für den konkreten Patienten in der konkreten Situation das beste Nutzen-Risken-Verhältnis hat. Ein mehr oder weniger großes Restrisiko gibt es immer. Das augenfälligste Beispiel ist die Chirurgie. Nahezu jede größere Operation birgt das Risiko, dass der Patient daran verstirbt. Wenn das Mortalitätsrisiko durch die Operation aber bei 0,1% liegt, aber das Risiko bei Verzicht auf den Eingriff an der Erkrankung zu versterben bei 10 %, dann macht die Operation natürlich Sinn. Die Chirurgie liefert übrigens auch Beispiele für eine dritte Kategorie von Tierversuchen, die oft übersehen wird. Ich rede von Versuchen mit Tieren, die der Entwicklung, Erprobung und Einübung neuer, innovativer OP-Techniken dienen. Eine wesentliche Verbesserung der chirurgischen Technik der letzten 20 Jahre war die Entwicklung der minimalinvasiven Chirurgie mit Hilfe von Endoskopen. Nahezu jede Gallenblasen-OP, aber auch viele große Darmkrebsoperationen werden heute mit dieser Technik durchgeführt, die deutlich geringere Komplikationsraten als die konventionellen Verfahren hat. Die notwenige Expertise dafür haben die Chirurgen zum Beispiel bei Operationen an Schweinen erworben.

Güterabwägungen zwischen Chancen und Risiken müssen bei jeder Behandlung mit Medikamenten getroffen werden, gerade in der Krebsmedizin. Das Risiko an der Hochdosischemotherapie im Rahmen der Behandlung einer Leukämie zu sterben mag bei bis zu 5% liegen, ohne diese Therapie sterben aber fast alle. Auch bei harmloseren Medikamenten gibt es Risiken, die sich selbst durch Studien mit Menschen nicht völlig ausräumen lassen. Menschen sind verschieden. Ihre Gene unterscheiden sich. Manche Menschen reagieren aufgrund genetischer Dispositionen mit hefigsten Nebenwirkungen auf ein Medikament in einer Dosierung, die von tausend anderen problemlos vertragen wird. Es gibt allergische Reaktionen auf Medikamente, die individuell und unvorhersagbar sind. Alle diese Dinge kann man im Rahmen der Forschung zur Zulassung nicht ausschließen – weder durch Tierversuche noch Studien am Menschen. Das alles sind aber keine Argumente gegen den Einsatz von Tierversuchen im Rahmen der Entwicklung solcher Therapien.

Fassen wir diesen Abschnitt in einem Satz zusammen: Die Behauptung, dass Tierversuche bei der Entwicklung von Medikamenten sinnlos oder gar gefährlich seien, ist falsch!

Kommen wir zu drittem Irrtum:

Irrtum Nummer drei: Tierversuche sind verzichtbar, weil vollständig ersetzbar

„Wir leben im 21. Jahrhundert mit wunderbaren Möglichkeiten und sollten diese konsequent und nachhaltig nutzen! Die verfügbaren innovativen [alternativen] Methoden haben den Mensch und dessen individuelle Krankheiten im Fokus und müssen nicht den fehlerhaften Umweg über „Versuchstiere“ machen. Bevölkerungs- und Patientenstudien, Obduktionen und Zellkulturen sind dabei nur der Anfang. Zu Zeiten von Computersoftware mit „künstlicher Intelligenz“, bildgebenden Verfahren und mikrofeinen Messmöglichkeiten ist es völlig inakzeptabel, weiterhin an einer veralteten und irrelevanten Methode festzuhalten. Personalisierte Forschung ist das Stichwort. Mit einem Patienten entnommener Hautzellen lassen sich über den Weg der sogenannten „induzierten pluripotenten Stammzellen“ (Nobelpreis 2012) verschiedene, spezialisierte Organzellen herstellen, die sich weiter zu Miniorganen entwickeln, anschließend isoliert oder zusammen mit anderen Organen auf Multi-Organ-Chips gepflanzt und erforscht werden. Gibt man dann auf solche Miniorgane oder Multi-Organ-Chips ein Medikament, lässt sich untersuchen, wie es bei diesem Patienten wirkt. Wir können also bereits am Modell eines (kranken) Menschen forschen.“ Quelle: Arzte gegen Tierversuche

Zu diesem Zitat sei eine kurze Vorbemerkung gestattet: In ihrer Begeisterung für die „wunderbaren Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts“ und insbesondere für die pluripotenten Stammzellen, sind die Kollegen vom Glanz der Innovation offensichtlich so geblendet, dass sie in ihrer Euphorie zwei Dinge übersehen haben: Erstens war Entwicklung pluripotenter Stammzellen reinste Grundlagenforschung[26], also genau die Art von Forschung, die oben noch „als zweckfreie Neugierforschung“ verunglimpft wurde. Die Erkenntnisse sind grundlegend und die Zellen haben ohne Zweifel auch großes Potential in der Medizin, aber bis heute gibt es noch keine etablierte Therapie, die auf diesen Stammzellen beruht. Trotzdem war die Entdeckung sicher nobelpreiswürdig. Sie feiern die beiden Nobelpreisträger John Gurdon und Shinya Yamanaka also zu Recht, scheinen aber – zweitens – geflissentlich zu übersehen, dass dieser Nobelpreis auf Tierversuchen beruht. Gurdon entkernte zunächst die Eizellen von Fröschen und ersetzte die Zellkerne durch Kerne von ausdifferenzierten Kaulquappen, aus denen sich dann normale Frösche entwickelten. Er bestätige die Möglichkeiten seiner Technik später dann durch Klonierungsexperimenten mit größeren Säugetieren. Sein Co-Preisträger Yamanaka arbeitete vor allem am Mausmodell.[27]

Auch dieses Zitat der „Ärzte gegen Tierversuche“ zeugt also wieder von Unkenntnis oder ist als Versuch gezielter Augenwischerei zu werten, um einer unangenehmen Diskussion auszuweichen. Die Aktivisten wollen dem Publikum weißmachen, ein Verzicht auf Tierversuche sei folgenlos, weil es wunderbare, tierversuchsfreie, „alternative Methoden“ gibt, die all das ersetzen können, was bisher im Tiermodell erforscht wurde.

Auch PETA stößt ins selbe Horn und berichtet von Krebszellen von Patienten, die außerhalb des Körpers auf Chips wachsen und es möglich machen sollen, verschiedene Kombinationen von Chemotherapien in vitro für individuelle Patienten zu testen, vergessen aber zu erwähnen, dass bisher alle Versuche gescheitert sind, solche Tests in der klinischen Routine zu etablieren.

Es ist befremdlich, dass Tierversuchsgegner immer dann eine grenzenlos naive Wissenschaftsgläubigkeit an den Tag legen, wenn es ihnen in die Karten spielt. Wenn dieselbe Wissenschaft aber unisono erklärt, warum es bis auf weiteres nicht ohne Tierversuche geht, dann glaubt man ihr kein Wort.[28] Die Fama vor der vollständigen Ersetzbarkeit von Tierversuchen ist eine Mär und eine bewusste die Täuschung des Publikums.

Was viele Leser an dieser Stelle vielleicht überraschen wird: Tierversuche sind schon heute verboten, wenn es alternative Methoden gibt, die geeignet sind, das gestellte Problem zu bearbeiten. Wenn ein Wissenschaftler einen Antrag auf Genehmigung stellt, muss er nachweisen, dass er seine Fragestellung mit anderen Methoden nichtbeantworten kann.[29]

Es wäre müßig und würde den Rahmen sprengen, bei jeder der vielen genannten tierversuchsfreien Methoden deren Grenzen offenzulegen, obwohl sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch wertvoll sein können.

Ich versuche stattdessen das Problem in allgemeinerer Form zu erklären: Von Albert Einstein stammt die schöne Bemerkung, man solle ein wissenschaftliches Problem so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher! Diese Maxime gilt auch für die Auswahl geeigneter experimenteller Modelle und das Design von Experimenten: So einfach wie möglich, aber so komplex wie nötig. Manchmal macht es gar keinen Sinn, mit Tiermodellen zu arbeiten. Kein Wissenschaftler reißt sich um Tierversuche, wenn er es einfacher haben kann. Tierversuche sind komplex, vergleichsweise teuer und auch anderweitig aufwändig. Nicht zuletzt nimmt das Schreiben von Tierversuchsanträgen oft viele Wochen in Anspruch. Je komplexer ein Modell, desto schwieriger ist es, die Versuchsbedingungen so zu kontrollieren, dass Ergebnisse nicht durch verdeckte Störgrößen kontaminiert oder verzerrt werden. Jeder vernünftige Wissenschaftler wird also das einfachste Modell wählen, das seiner Fragestellung angemessen ist.

Nehmen wir zum Beispiel die Genetik. Wie komplex ein experimentelles Modell sein muss, hängt ganz davon ab, was über DNA oder Gene in Erfahrung gebracht werden soll. Der Schweizer Friedrich Miescher kam vollkommen ohne Tiere aus, als er nach dem Stoff suchte „aus dem die Gene sind“. Er besorgte sich eitrige Verbände aus dem Tübinger Universitätsklinikum und isolierte daraus das, was später als Nukleinsäure identifiziert wurde. In diesem Fall waren ein paar abgestorbene weiße Blutkörperchen ein geeignetes „Modell“. Wer herausfinden möchte, was ein bestimmtes Gen mit einer lebenden Zelle anstellt, der muss zumindest mit lebenden Zellen arbeiten. Grundlegende Erkenntnisse darüber, wie die Sprache der Gene in die Sprache der Eiweiße übersetzt wird, stammen von Arbeiten mit dem kleinen Darmbakterium Escherichia coli. Nur Bakterien, aber trotzdem wertvolle Erkenntnisse, die auf Menschen übertagbar sind.

Ein weiteres Beispiel: Ende der 1970er Jahre begann sich abzuzeichnen, dass Krebs möglicherweise eine Erkrankung ist, die durch Veränderungen normaler körpereigener Gene ausgelöst wird. Allerdings hatte bis dato niemand ein „körpereigenes Krebsgen“ nachweisen können. Nach monatelangen frustrierenden Versuchen gelang es schließlich Chiaho Shih, einem Post-Doktoranden im Labor von Bob Weinberg, durch die Übertragung von DNA-Bruchstücken menschlicher Blasenkrebszellen in gesunde Bindegewebszellen von Mäusen, diese in Zellen zu verwandeln, die in der Zellkultur alle Anzeichen bösartigen Wachstums zeigten. Der Beweis war erbracht. Bob Weinberg und sein Team wurden dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Sie kamen an dieser Stelle ohne Tierversuche aus, weil sie die Vorgänge innerhalb einzelner Zellen untersuchen wollten.[30] In diesem Fall wäre es sogar töricht, ein Modell zu wählen, das komplizierter als eine einzelne Zelle ist.

Bei vielen Problemen muss der Bogen aber weiter gespannt werden. Wer wissen möchte, wie sich ein bestimmtes Gen oder eine Substanz auf ein Organ, ein Organsystem oder einen ganzen Organismus auswirkt, der muss auch mit Organen, Organsystemen oder Organismen arbeiten. Wer sich für Wechselwirkungen zwischen Organen interessiert, der braucht zwingend komplexere Modelle, die die verschiedenen Organe in einem System integrieren. Eine Herzmuskelzelle ist kein Herz. Sie schlägt nicht im Takt des Reizleitungssystems und pumpt auch kein Blut. Modifikationen des Blutdrucks können nur in Modellen untersucht werden, die auch einen Blutdruck haben. Die Reaktionen eines Immunsystems auf einen Impfstoff, kann nur in einem Modell untersucht werden, was über ein Immunsystem verfügt. Und aufgepasst: ein paar Lymphozyten auf einem Chip sind noch lange kein Immunsystem, wie die Damen und Herren von PETA vielleicht glauben. [31] Auch eine Nervenzelle ist noch lange kein Gehirn. Organoide oder Zell-Chips sind wichtige Innovationen. Sie schließen eine Lücke und sind, was ihre Komplexität angeht, zwischen klassischer Zellkultur und Tierversuch einzuordnen: Sie können die Möglichkeiten der in vitro-Experimente erweitern und an der einen oder anderen Stelle Tierversuche auch ersetzen. Trotzdem ist ein Leber-Chip noch lange keine Leber und ein Brain-Chip erst recht kein Gehirn. Da sich aber Herzen, Lungen, Leber, Nieren, Gehirne oder das Immunsystem bis auf Weiteres nicht isolieren und einzeln oder gar in Kombination in Reagenzgläser stecken lassen, bleibt uns bei entsprechender Fragestellung nichts anderes übrig, als hier die Schwelle zum Tierversuch zu überschreiten und mit einem kompletten lebendigen Organismus zu arbeiten.[32]

Zum Schluss zwei Beispiele, die deutlich herausstreichen, was ich meine. Das eine ist aus der Grundlagenforschung, das andere aus der angewandten Forschung:

Wenn ich die genetischen Grundlagen des Kurzzeitgedächtnisses untersuchen möchte, dann brauche ich ein Modell, was zumindest über eine einfache Form von Kurzeitgedächtnis verfügt. Wie so etwas aussehen kann, zeigen die Experimente, die sich Chip Quinn und Yadin Dudai ausgedacht haben. Dieses Duo setzte Fruchtfliegen in eine kleine Kammer und bot ihnen nacheinander zwei verschiedene Gerüche an. Einer der Gerüche war dabei stets mit einem unangenehmen kleinen Stromstoß verbunden. Nach einer gewissen Lernperiode mussten die Fliegen in eine zweite Kammer umziehen, an deren beiden Enden jeweils einer der beiden Gerüche wahrzunehmen war. Nicht-konditionierte Tiere verteilten sich gleichmäßig in diesen Kammern, während die konditionierten Tiere konsequent die Ecke mieden, der der Geruch entströmte, der mit dem Stromstoß assoziiert gewesen war. Unter tausenden von Fliegen entdeckten Quinn und Dudai schließlich Varianten, die trotz entsprechender Konditionierung nicht in der Lage waren, die Ecke mit dem „gefährlichen“ Geruch zu meiden. Molekulargenetische Untersuchungen brachten es ans Licht: Diese Dunce-Varianten der Fruchtfliege[33] trugen ein defektes Gen, dass den Abbau eines Botenstoffs namens cAMP hemmt, was die Gedächtnisbildung unmöglich machte. Wenn die funktionelle Rolle einzelner Gene in einem komplexem Funktionsgefüge wie dem Gehirn oder bei der Entwicklung eines Embryos aufgeklärt werden soll, dann bleibt einem meist nichts anderes übrig, als diese Gene im Kontext eines kompletten Organismus zu manipulieren. Oft werden solche Versuche auch mit Mäusen durchgeführt. Diese transgenen Knock-out- oder Knock-In-Mäuse haben uns inzwischen einiges über die Entstehungsgeschichte von Krankheiten wie der Alzheimer-Krankheit verraten. Bei dieser fürchterlichen Erkrankung stehen wir deswegen möglichweise an der Schwelle zur Einführung wirksamer Medikamente. [34]

Ein letztes Beispiel für ein medizinisches Problem, die sich aufgrund der beteiligten Kompetenten nur im Tierversuch bearbeiten lässt, kommt aus meinem Fachgebiet: Nachdem es lange Zeit wenig Neues auf dem Gebiet der medikamentösen Krebstherapie gab, zeichnet sich seit einigen Jahren ein ganz neuer Therapieansatz ab. Es gibt inzwischen eine Reihe von Medikamenten, deren Wirkung darauf beruht, dass sie die dem körpereigenen Immunsystem helfen, Krebszellen zu erkennen und effektiver zu bekämpfen.[35] Nun gibt es Indizien, dass es möglicherweise eine gute Idee sein könnte, solche Medikamente oder auch Impfungen gegen Krebszellen, mit einer lokalen Strahlentherapie zu kombinieren. Viele Details zu Timing der Kombination, zu Dosierungen, Auswahl der geeigneten Impfstrategie oder der geeigneten Tumore sind aber ungeklärt. Wer solche Fragen bearbeiten möchte, braucht Experimente, die ein Immunsystem und Tumorgewebe in einem System integrieren, damit die gewünschten Wechselwirkungen beobachtet werden können. Wer nicht direkt an Menschen herumprobieren möchten, kann hier nur auf Tiermodelle ausweichen, denn in einem Reagenzglas sind beide Komponenten bisher nicht zusammen zu bringen.

Fassen wir zusammen: Tierversuchsgegner mögen es gerne plakativ. Ein oft gehörter und wiederholter Satz lautet: „Ein Mensch ist keine 75-kg-Ratte“. Ich habe inzwischen hoffentlich genug über das Problem der Übertagbarkeit von Erkenntnissen aus experimentellen Modellen geschrieben, um verständlich gemacht zu haben, dass das bei vielen Fragen irrelevant ist. Auch ihrer naiven Begeisterung für die vollumfängliche Verwendung von “tierversuchsfreien-Methoden“[36] muss man mit Skepsis begegnen. Hier wird nämlich die „Unähnlichkeit“ der Modelle und die fehlende „Übertragbarkeit“ der Erkenntnisse plötzlich nicht mehr thematisiert. Noch mal in aller Deutlichkeit: Hundert menschliche Gehirnzellen auf einer Glasplatte sind kein Gehirn! Da kann es wesentlich klüger und zielführender sein, mit einem Wirbeltier zu experimentieren, das ein Gehirn besitzt, etwa einer Maus. Wie man es auch dreht und wendet, in den “Argumentationen“ der Tierversuchsgegner wird mit zweierlei Maß gemessen. Ist das Ahnungslosigkeit oder mutwillige Augenwischerei?

Ich hoffe es ist klar geworden: Der völlige Verzicht auf Tierversuche wäre für die weitere Entwicklung der Medizin und der Biologie ein riesiges Problem. Um ganz deutlich sagen: Diese Maßnahme würde viele Menschenleben kosten!

Und trotzdem müssen wir uns, um auf den Anfang dieses Artikels zurückzukommen, der Frage stellen, ob Tiersuchen moralisch vertretbar sind. Diese Debatte ist wichtig. Nur sollte sie ehrlich und nicht mit gezinkten Karten geführt werden. Dazu ein paar Anmerkungen:

Nachklang: Ein paar persönliche Gedanken zur Legitimität von Tierversuchen

„Aber auch wenn man den Menschen in den Fokus der ethischen Vertretbarkeit von Tierversuchen stellt, ist diese Methode der falsche Weg. Denn es gibt kein ethisches Dilemma „Tierleid statt Menschenleid“, stattdessen zahlreiche wissenschaftliche Belege dafür, dass der Tierversuch dem Menschen Schaden statt Nutzen bringt.“[37]

Wir haben gesehen: Diese Behauptung ist falsch! Es gibt dieses ethische Dilemma und wir sollten ehrlich sein und uns der Debatte stellen. Dabei kann man eher fundamentalistisch-kategorisch oder pragmatisch-abwägend vorgehen.

„Antispeziesismus“ oder . . .

Radikale Tierversuchsgegner bevorzugen meist die fundamentalistische Variante der Argumentation: Da wäre zum Beispiel der berühmt-berüchtigte „Speziesismus-Vorwurf“: Hören wir die Stimme von PETA:

„Speziesismus ist die Diskriminierung von nicht-menschlichen Tieren [….] . So wie die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, einer Beeinträchtigung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Orientierung verursacht der Speziesismus großes Leid bei den Betroffenen. Einfach ausgedrückt, werden im Speziesismus Menschen gegenüber anderen Tieren bevorzugt […]. Speziesismus basiert auf der fehlgeleiteten Annahme, eine bestimmte Spezies sei wichtiger als eine andere.“ [38]

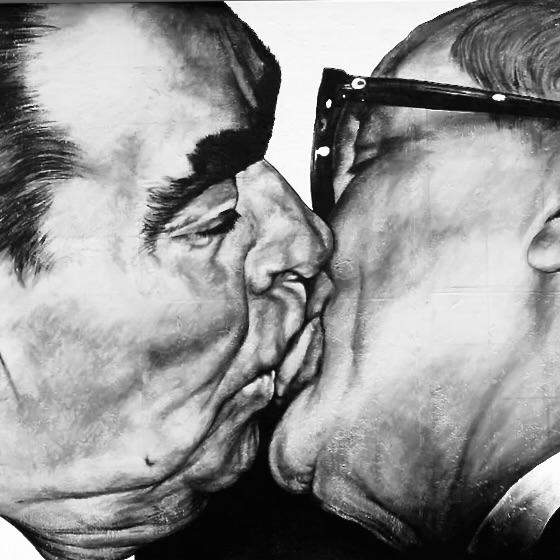

Der Begriff Speziesismus wurde 1970 von dem Psychologen Richard Ryder einführt und spielt vor allem im Denken des Philosophen Peter Singer eine Rolle. Singer verweist auf die Evolutionstheorie und das stammesgeschichtliche Kontinuum der Arten und geißelt daher – in Analogie zu Rassismus und Sexismus – eine weitere vermeintliche Unart des Menschen, den „Speziesismus“. „Speziesismus“ bedeutet für ihn „Chauvinismus zugunsten der eigenen Art“. Nach Singers Ansicht geht aus dem Gleichheitsprinzip und der Evolutionsgeschichte hervor, dass wir Lebewesen weder aufgrund ihrer Rassen- oder Geschlechtszugehörigkeit, noch aufgrund ihrer Artzugehörigkeit diskriminieren dürfen. Damit hebt er die Grenze zwischen Menschen und anderen Tieren auf.

Diese fundamentalistische, kategorische Methode der Argumentation hat einen Riesenvorteil. Wer so denkt, muss sich keiner weiteren Diskussion stellen, muss nicht differenzieren und vermeidet lästige Güterabwägungen. Der „Antispeziesist“ scheint moralisch a priori auf der richtigen Seite zu stehen. Tierversuche müssen verboten werden – immer und egal zu welchem Preis. Wer die Logik dieser Argumentation ernst nimmt, darf menschliche Interessen und die Interessen anderer Tiere (egal welcher) grundsätzlich nicht gegeneinander abwägen.

Bei Licht besehen und mit Blick auf all die Tierarten, die unsere Erde bevölkern, sorgt das Konzept des „kategorischen Antispeziesismus“ in der Anwendung schnell für gewaltige Probleme, und führt meiner Ansicht nach in nicht aufzulösende praktische Antinomien und Konflikte. Wer argumentiert, es gäbe keine legitimen Gründe, eine Grenze zwischen Menschen und Menschenaffen zu ziehen, der darf auch keine Grenze zwischen Schimpansen und Pavianen, Pavianen und Lemuren, Lemuren und Löwen, zwischen Mäusen und Amseln, zwischen Kolibris und Krokodilen, zwischen Eidechsen und Kröten, Forellen und Krustentieren, Krustentieren und Tintenfischen ziehen. Irgendwann führt sich das Argument des evolutionären Quasi-Kontinuums selbst ad absurdum – spätestens beim Bandwurm und der Amöbe!

Es gibt unzählige Situationen, in denen wir gar nicht anders können, als zwischen verschiedenen Tierarten zu differenzieren. Als es noch keine Möglichkeit gab, Insulin gentechnisch herzustellen, mussten dafür Schweine sterben. War das artchauvinistisch motivierter Massenmord oder eine legitime Maßnahme, die unzähligen Diabetikern das Leben gerettet hat? Auf Fleisch, selbst aufs Rasenmähen,[39] werden hartgesottene Tierrechtler vielleicht verzichten können. Sie werden aber ins Grübeln kommen, wenn sie vor der Frage stehen, ob sie sich einer Zecke entledigen sollen oder ob sie ihre Bandwurmerkrankung oder Amöbenruhr mit den entsprechenden Medikamenten behandeln dürfen und damit unweigerlich den Tod dieser Tiere in Kauf nehmen?

Wenn wir akzeptieren, dass wir in bestimmten Fragen Grenzen zwischen Arten ziehen dürfen, ja müssen, dann liefern die Biologie und mehr noch die Psychologe und die Kulturwissenschaften einige gute Argumente dafür, eine solche Grenze zwischen Menschen und anderen Tierarten zu ziehen. Denn gewisser Hinsicht haben Menschen einige Alleinstellungmerkmale im Vergleich zu anderen Tieren. Wir sind zum Beispiel die einzige Tierart, die Texte wie diesen schreibt und die sich über das Problem des Speziesismus überhaupt Gedanken macht. Menschen verfügen über Maximen, Ideen und Konzepte, die allen anderen Tierarten fremd sind.

Menschen aller Kulturen kennen zum Beispiel das Prinzip der „Nothilfe“: Wenn andere Menschen in Lebensgefahr sind, dann ist ein Gebot der Moral im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen. Diese Maxime ist die Grundlage von individueller Nothilfe, reicht bei uns aber bis zu der Installation staatlicher, solidarischer Gesundheitssysteme. Natürlich gibt es andere Tierarten, die ebenfalls instinktiv Artgenossen helfen. Viele tun es aber auch nicht. Wenn wir dieses moralische Prinzip der Nothilfe aber auf andere Tierarten ausdehnen würden, dann würden wir sofort in eine fürchterliche Zwickmühle geraten: Wem sollten wir denn helfen? Dem Reh, das vom Wolf bedroht wird oder hungrigen Wolf, der das Reh reißen muss, damit sein Nachwuchs nicht verhungert?

Im Außenverhältnis zur Natur propagieren wir gerne das Prinzip des ökologischen Gleichgewichts. Das bedeutet, Ökosysteme soweit als möglich sich selbst zu überlassen und so wenig wie möglich in die natürlichen Mechanismen einzugreifen, die sie im Gleichgewicht halten. Zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewicht gehört auch, dass manche Tiere andere fressen. Ich glaube, selbst radikale Tierschützer würden nicht auf die Idee kommen, hier zu intervenieren.

Umgekehrt fänden es die meisten Menschen aber vermutlich monströs, das Prinzip des sich selbst steuernden ökologischen Gleichgewichts (was wir in Bezug auf die Natur für wichtig und erstrebenswert halten) auf die Kontrolle der menschlichen Population zu übertragen. Im Gegenteil, es Teil unserer ethischen Kultur, dass wir Menschenleben, wo immer wir können, schützen, dass wir verhindern, dass unsere Mitmenschen räuberischen Fleischfressern zum Opfer fallen, dass wir Alten, Kranken und Schwachen helfen und sie am Leben erhalten. Selbst Geburtenkontrolle wird als problematisch empfunden, wenn sie mit Zwangsmaßnahmen verbunden ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns um Bevölkerungswachstum keine Gedanken machen sollten. Aber wir wollen unser Wachstum nicht mit den Mitteln kontrollieren, mit denen die Natur im Tierreich agiert und die wir dort gutheißen.

Was ich damit sagen möchte: Wir können einige humane ethische Prinzipien, nicht einfach eins zu eins auf andere Tierarten ausdehnen – schon gar nicht auf alle. Umgekehrt können wir manche biologische Prinzipien, die wir im Binnenverhältnis anderer Tierarten akzeptieren und sogar gutheißen, weil sie für Erhaltung des Ökosystems wichtig sind, nicht eins zu eins auf die Menschheit übertagen. Tierrecht ist nicht gleich Menschenrecht!

Das bedeutet keinesfalls, dass Tiere keine Rechte hätten und dass wir mit ihnen verfahren können, als wenn wenn sie Dinge wären. Deshalb gibt es schließlich Tierschutzgesetze! Und Tierschutzgesetze beruhen auf …

. . . Güterabwägungen!

Ein kluger Richter muss vieles beachten. Er muss bei schlimmen Vergehen manchmal zur Keule greifen und bei kleinen Vergehen Augenmaß bewahren. Er hat darauf zu achten, dass seine Entscheidungen im Kontext des herrschenden Rechtssystems angemessen sind und nicht kontradiktorisch sein dürfen. Und er muss das Prinzip der Verhältnismäßigkeit im Auge behalten. Wenn wir nun darüber entscheiden wollen, ob Tierversuche gerechtfertigt und verhältnismäßig sind, müssen wir zwei Güter gegeneinander abwägen, die Rechte der Tiere und den Nutzen der Tierversuche, von denen im Übrigen auch Tiere profitieren, denn es gibt schließlich die Veterinärmedizin. Wer entscheiden muss, ob ein kategorisches Verbot von Tierversuchen einen Sinn macht, der sollte aber auch für einen Moment den Tunnel verlassen und seinen Blick auf unser Verhältnis zu anderen Tieren im Allgemeinen richten. Ich behaupte, wer das tut, wird zum dem Schluss kommen, dass ein generelles Verbot von Tierversuchen nicht zu rechtfertigen ist. Ich versuche diese Behauptung im letzten Abschnitt dieses Textes zu begründen:

Hier ein paar Zahlen:

Im Jahr 2012 wurden in Deutschland 2.503.682 Tiere zu wissenschaftlichen Zwecken eingesetzt. Das klingt nach ziemlich viel. Die Zahl relativiert sich aber beim näheren Hinsehen[40]:

- Nur 1.859.475 Tiere wurden tatsächlich in Tierversuchen verwendet. Die 644.207 verbleibenden Tiere wurden ohne Versuchseingriffe für wissenschaftliche Zwecke getötet um , zum Beispiel Zellen für die Zellkulturen zu gewinnen

Wir sollten auch wissen, um welche Tiere es geht:

- 75% aller Versuchstiere waren Mäuse, 7,7% Ratten und 10,3% Fische. Diese drei Tierarten stellen also zusammengenommen 93% aller Versuchstiere. Mit großem Abstand folgen Kaninchen (2,5%), Vögel (1,4%) und Nutztiere wie Rinder, Schweine und Schafe (0,9 %). Primaten und Hunde machen jeweils nur etwa 0,1% aller Versuchstiere aus.

Die Zahl der Tierversuche stagniert seit über 10 Jahren, obwohl die Zahl Publikationen im Bereich Biologie und Medizin in dieser Zeit deutlich gestiegen ist und obwohl sich die Ausgaben des Bundes für Forschung fast verdoppelt haben. Die Wissenschaft scheint das berühmte „3-R Prinzip (Replace, Reduce, Refine)[41] also durchaus ernst zu nehmen und entwickelt immer mehr tierversuchsfreie Methoden.

Zur besseren Einordung sollte wir auch wissen, was überhaupt unter den Begriff „Tierversuch“ zu verstehen ist: Werfen wir dazu einen Blick in das Schweizer Tierschutzgesetz. Tierversuche sind dort definiert als:

Jede Massnahme, bei der lebende Tiere verwendet werden mit dem Ziel:

1. eine wissenschaftliche Annahme zu prüfen,

2. die Wirkung einer bestimmten Massnahme am Tier festzustellen,

3. einen Stoff zu prüfen,

4, Zellen, Organe oder Körperflüssigkeiten zu gewinnen oder zu prüfen, ausser wenn dies im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion, der diagnostischen oder kurativen Tätigkeit am Tier oder für den Nachweis des Gesundheitsstatus von Tierpopulationen erfolgt,

5. artfremde Organismen zu erhalten oder zu vermehren[42],

6. der Lehre sowie der Aus- und Weiterbildung zu dienen.“ [43]

Wenn zum Beispiel eine Biologin Steinböcke beobachtet, um eine wissenschaftliche Hypothese zu prüfen, wenn eine Verhaltensforscherin Ton-Aufnahmen macht, um die Rufe von Murmeltieren zu analysieren oder wenn eine Hirnforscherin Hunde mit ihren Frauchen und Herrchen ins Institut einlädt, damit sie dort eine Denkaufgabe lösen sollen, dann sind auch das Tierversuche .[44]

Wer über die Legitimität von Tierversuchen streitet, sollte sich aber auch ein paar andere Zahlen vergegenwärtigen, um ein Gefühl für die Größenordnung und die Relationen des Problems zu bekommen:[45]

- Laut Statistischem Bundesamt werden in Deutschland in der Lebensmittelproduktion pro Jahr über 50.000.000 Rinder, Schafe und Schweine und über 700.000.000 Hühner geschlachtet. Statisch betrachtet verzehrt jeder Deutsche im Lauf seines Lebens also 700 Hühnchen, „verbraucht“ dagegen aber nur zwei Mäuse für Tierversuche.

- Über 4.000.000 Wildtiere fallen der Jagd zum Opfer.

- Über 220.000 größere Wildtiere sterben im Straßenverkehr. Das ist allerdings nur die Zahl der offiziell gemeldeten Unfälle. Die Dunkelziffer liegt vermutlich deutlich über 1.000.000. Damit ist allerdings nur das Großwild erfasst. Unfälle mit kleineren Tieren, mit Kaninchen, Mäusen, Igeln, Vögeln, Reptilien und Amphibien werden überhaupt nicht registriert. Ihre Zahl übersteigt die Zahl der Versuchstiere sicher bei weitem.

- Von Fischen, die wir fangen, von den Ratten und Mäusen (dem Versuchstier schlechthin), die wir als „Schädlinge“ eliminieren, ist in dieser Statistik erst gar nicht die Rede. Schlagfallen für Mäuse sind in Deutschland erlaubt und frei verkäuflich. Wollten wir im Rahmen eines Tierversuchs eine Maus mit einer Schlagfalle töten, dann würde der Antrag vom zuständigen Regierungspräsidium abgelehnt und postwendend zurückgeschickt.

- Die Zahl der in Windkraftanlagen getöteten Vögel in Deutschland wird auf über 100.000 Tieren geschätzt. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen die Windkraft, denn geschätzt über 15 Millionen Vögel sterben durch Kollision mit Glasscheiben. Und wer will schon auf Fenster verzichten.

Vielleicht illustriert nichts unser widersprüchliches Verhältnis zu Tieren besser, als die Zahl unserer Haustiere: Im Jahr 2022 lebten in Deutschland 15.200.000 Hauskatzen und mehr als 10.000.000 Hunde. Meine eigene Katze verzehrt fast 100g Fleisch pro Tag also 36,5 kg im Jahr. Das ist mehr, als ich selbst esse. Hochgerechnet auf Deutschland vertilgen Katzen also 554.800 Tonnen Fleisch im Jahr! Die Singvögel und Mäuse, die sie nebenher erledigen, sind nicht mitgerechnet. Und dann gibt es noch die Hunde: Gregory Okin von der UCLA hat einmal ausgerechnet, dass der Fleischverbrauch der Hunde und Katzen der Vereinten Staaten etwa hoch ist, wie der gesamte Fleischkonsum der Bevölkerung Frankreichs.[46] Und dabei werden nicht nur Schlachtabfälle zu Tierfutter verarbeitet. Wieder auf Deutschland bezogen: Die Liebe zu unseren Haustieren kostet weit mehr Tieren das Leben, als alle Tierversuche zusammen!

Diese Zahlen zeigen zweierlei:

- Wenn wir uns über unser Verhältnis zu Tieren und zum Tierschutz Gedanken machen, dann sind Tierversuche ein Randproblem.

- Unser Verhältnis zu Tieren ist – vorsichtig ausgedrückt – höchst widersprüchlich. Wir messen mit zweierlei Maß. Nicht nur im Verhältnis von Mensch zu Tier, sondern auch was die Rechte der Tieren gegeneinander angeht. Es wird in Deutschland sicher viele „Anti-Speziesisten“ geben, in deren Haushalten ein Hund oder eine Katze leben.

Noch doppelbödiger als das Verhältnis zum Tier, ist das Verhältnis zu Tierversuchen – zumindest wenn wir Umfragen im Auftrag von Tierrechtsorganisationen glauben dürfen. Demnach sprechen sich fast 75% der Bevölkerung gegen Tierversuche aus.[47] Gleichzeitig konsumieren aber 94 % der deutschen Bevölkerung regelmäßig Fleisch: 75% Tierversuchsgegner und 94 % Fleischesser, das passt nicht zusammen, zumindest nicht, wenn wir akzeptieren, dass Tierversuche einen Sinn haben. Wir sollten deshalb akzeptieren, dass wir im Verhältnis zu anderen Tieren ohne Güterabwägungen nicht auskommen. Wenn wir uns eingestehen, dass bei ethischen Entscheidungen, die unser Verhältnis zu anderen Tieren betreffen, die Abwägung von Nutzen und Schaden eine Rolle spielen muss, dann wären ausgerechnet die Tierversuche so ziemlich das Letzte was wir verbieten sollten.

[1] Der Name der Organisation ist ein wenig irreführend, da in Deutschland bereits seit 1998 Tierversuche für die Entwicklung von Kosmetika verboten sind und seit dem 11. März 2009 auch Tierversuche mit Bestandteilen kosmetischer Mittel verboten wurden. Darüber hinaus dürfen kosmetische Mittel, deren Bestandteile nach diesem Zeitpunkt im Tierversuch getestet worden sind, auch nicht mehr verkauft werden. (vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)

[2] https://www.tierversuche-verstehen.de/eu-buergerinitiative-ein-europa-ohne-tierversuche/

[3] NATÜRLICH enthalten Tomaten Gene, wie alle anderen Lebewesen auch. Viren enthalten Gene, Bakterien, Pilze, Pflanzen und Tiere, kurzum alles, was lebt und je gelebt hat, weil Gene die Grundvoraussetzung des Lebens sind. Sie repräsentieren die Information zum Bau eines Individuums, die bei der Vererbung weitergegeben wird. Sie sind die Grundlage des Plans, der die individuelle Entwicklung vom befruchteten Ei hin zum fertigen Wesen steuert und sie sind das Programm, dass die Funktionen eines jeden Organismus steuert. Gene sind die Grundvoraussetzung von Leben.

[4] Stellt sich allerdings die Frage, warum Wissenschaftler Tierversuche machen, wenn die angeblich nichts bringen, denn die Wissenschaft ist in nichts mehr verliebt als in das Gelingen. Die Wissenschaft arbeitet der Wahl ihrer Methoden ähnlich rigoros wie die Evolution: Alles, was unbrauchbar, ineffizient, unzuverlässig und umständlich ist wird ausselektiert, sobald Besseres zur Verfügung steht.

[5] Faltblatt des Deutschen Tierschutzbundes e.V. zu Tierversuchen (https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/Fakten_zu_Tierversuchen.pdf)

[6] Grundlagenforschung – Ärzte gegen Tierversuche (aerzte-gegen-tierversuche.de)

[7] Strenggenommen sind nur ein Minderheit der Mitglieder der „Ärzte gegen Tierversuche“ approbierte Mediziner und diese repräsentieren wiederum nur einen winzigen Bruchteil der in Deutschland tätigen Ärzte.

[8] ca. 30 % aller Nobelpreise in den Naturwissenschaften zwischen 1900 und 1933 gingen an deutsche Wissenschaftler.

[9] Der britische Astronom Sir John Frederick William Herschel (1792 –1871) bezeichnete die Entstehung neuer Arten als das „Geheimnis der Geheimnisse“ und Charles Darwin hatte das aufgegriffen.

[10] Charles Darwin. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. John Murray, London 1859.

[11] Mendel, G. (1866): Versuche über Pflanzen-Hybriden. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, S. 3-47.

[12] Nicht nur, weil unser Generationszyklus viel zu lang ist, sondern weil Menschen im Gegensatz zu Erbsen kaum klar sichtbare Merkmale haben, die nur durch ein einziges Gene eindeutig bestimmt sind.

[13] Eine schöne Übersicht dazu findet sind bei: Mai Thi Nguyen Kim. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit (2020) Droemer Verlag; S.303ff,

[14] Hier kommt noch ein anderer Aspekt in Spiel: Auch Herstellung von Antiseren war bis in die Mitte der 1980er Jahre nur in Tieren möglich. Für polyklonale Antiseren gilt das bis heute,

[15] Juveniler Diabetes = Typ 1 Diabetes; eine Autoimmunkrankheit

[16] Das gilt natürlich auch für fast alle in der Veterinärmedizin eingesetzte Medikamente, die meistens aus der Humanmedizin stammen und mit Hilfe von Tierversuchen entwickelt wurden (Hier passt dann u.U. auch der Übertragbarkeitseinwand endgültig nicht mehr)

[17] vgl. Homepage: Ärzte gegen Tierversuche

[18] vgl. Ermöglichen Tierversuche wirklich die Heilung bei Krebs? (peta.de); Wong CH, Siah KW, Lo AW. Estimation of clinical trial success rates and related parameters. Biostatistics. 2019;20(2):273-286.

[19] www.aerzte-gegen-tierversuche.de/Nachteile Tierversuche – Ärzte gegen Tierversuche (aerzte-gegen-tierversuche.de)

[20] Matthias Klüglich. Medikamentenentwicklung, 2018, Cantor Verlag.

[21] Das schreibt auch übrigens die Quelle, auf die sich PETA hier beruft mit keinem Wort (Wong CH et al. Estimation of clinical trial success rates and related parameters. Biostatistics. 2019;20(2):273-286).

[22] So erhielt der z.B. Wirkstoff Imatinib, der einen echten Durchbruch bei der Behandlung der chronisch myeloischen Leukämie (CML) darstellt, später auch eine Zulassung für die Behandlung sogenannter gastrointestinaler Stromatumore, als man feststellte, dass diese Krebsform eine ähnliche genetische Veränderung aufweist wie die CML. Auch die Immuntherapie mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, ist ein Beispiel dafür, wie ein Medikament, das ursprünglich (2022) nur für die Behandlung von „schwarzen Hauttuoren“ (Melanomen) zugelassen wurde, inzwischen bei sehr vielen Tumorerkrankungen eingesetzt wird.

[23] Voltaire, zitiert nach Siddartha Mukherjee, Gesetze der Medizin, S 87, 2016. S. Fischer Verlag.

[24] Klüglich (s.o.) 2018, S. 16

[25] www.statista.de

[26] Gurdons Beiträge zum Thema stammen aus den frühen 1960er Jahren.

[27] vgl. Gurdon et al, Journal of Embryology and Experimental Morphology, 1962; 10; 622-40; Yamanaka et al. Cell 2066; 126: 663 – 676; Cell 2007;; 3131: 1-12; eine allgemeinverständliche Kurzdarstellung z.B. in DÄB Oktober 2012.

[28] Ich empfehle hier die Webseite ‚Tierversuche -verstehen‘, (https://www.tierversuche-verstehen.de) die von einer Allianz der wesentlichen deutschen Forschungsorganisationen getragen wird. (Alexander von Humboldt Stiftung, Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, DAAD, Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Hochschulrektoren-Konferenz, Leibniz-Gesellschaft Max-Plank Gesellschaft und Wissenschaftsrat):

[29] z.B. EU-Richtlinie 2010/63/EU

[30] Wobei der Zelle aus Tieren stammten, indirekt als sehr wohl wieder Tierversuche beteiligt waren.

[31] vgl. die PETA-Homepage, auf der ein solches Modell vorgestellt wurde, was angeblich Arbeiten mit Tieren in der Immunologie obsolet machen würde.

[32] Zwar gibt es inzwischen Organoide oder kleine Tumorzellknoten in Kultur, aber diese sind weit entfernt von den komplexen Verhältnisse in einem echten Organ. Bisher ist es nicht gelungen ganze Organen in wie Nieren, Lebern, Herzen oder gar Gehirne im Reagenzglas zu züchten – und das wird bis auf weiteres auch so bleiben.

[33] von engl. dunce = Dummkopf

[34] vgl. z.B. Uhlmann et al. Nat Neurosci, 2020 Dec;23(12):1580-1588. Acute targeting of pre-amyloid seeds in transgenic mice reduces Alzheimer-like pathology later in life; Jucker & Walker, Nature., 2013 Sep 5; 501(7465): 45–51. Self-propagation of pathogenic protein aggregates in neurodegenerative diseases

[35] Für die Entwicklung dieser sog. Check-Point-Inhibitoren haben James Alison und Tasuku Honjo im Jahr 2018 den Nobelpreis gewonnen. Auch diese Forschung beruht ganz wesentlich auf Tierversuchen.

[36] Die ich hier überhaupt nicht kleinreden möchte. Darunter gibt es sehr raffinierte und intelligente Methoden, die die Möglichkeiten der Forschung erheblich erweitern.

[37] vgl. Wissenschaftliche Argumente – Ärzte gegen Tierversuche (aerzte-gegen-tierversuche.de)

[38] Zitiert nach PETA-Homepage

[39] Bei dem unweigerlich das eine oder andere Insekt unter das Messer kommt.

[40] vgl. https://www.DPZ.eu

[41] Replace (ersetzen), Reduce (verringern) , Refine (verbessern = lindern) ist das sog. 3-R-´Prinzip, eine ethische Richtschnur zum Umgang mit Tierversuchen, die Wissenschaftler verpflichtet die Versuche eben – soweit wie möglich – zu begrenzen, zu ersetzen und die Leiden der Tieren zu minimieren.

[42] Gemeint sind hier vor allem sog. transgene Tiere.

[43] In Deutschland ist das sehr ähnlich.

[44] Home – Animalfree Research (animalfree-research.org)

[45] vgl. Statistisches Bundesamt, Bundesamt für Risikobewertung und Deutscher Jagdverband

[46] Okin G. Plos ONE, 2017; 12(8): Environemetal impacts of food consumption by dog and cats.

[47] vgl. entsprechende Pressemeldungen der „Ärzte gegen Tierversuche“ und Menschen für Tierrechte“ ; Vorsicht: Bei solchen Umfragen sollten wir sehr genau nachsehen, wie und was eigentlich in wessen Auftrag gefragt wurde.